生活の工夫/子育てハック

- 楽々かあさん(大場美鈴)🇯🇵

- 2022年7月13日

- 読了時間: 6分

更新日:2023年12月1日

生活環境をその子に合わせて、分かりやすく、使いやすく、動きやすく工夫していくことで、本人のミスや親の負担を減らせます。基本は「見える化(視覚支援)」して、図や箇条書きで示すと、とても理解し易く受け入れ易くなります。

これは、TEACCHでは「構造化」と呼ばれていますが、一般家庭でも柔軟に取り入れることができます。

見える化

発達障害の傾向のあるお子さんには、

・好きなことに夢中になりすぎる(過集中)

・ものを片付けられない

・手先が不器用でうっかりミスが多い

…などの特徴があることが多く、支度が遅かったり、気持ちの切り替えが苦手だったり、モノをなくしたり壊したり…などで日常生活の中で注意や小言が多くなりがちです。これは、親にとっても、とても負担が大きいことでしょう。

「よく言う小言は箇条書きで紙に書いて貼っておく」などをするだけでも、子どもと親の双方の負担を減らせます。

「見える」ようにすることで、耳からの情報が入りにくい子にも伝わりやすく、注意を向けやすくなります。

ただし、ここで気をつけたいのは「注意・叱責の見える化」です。

視覚情報が受け取りやすい分、見えるように注意されるととても傷ついてしまい、自己肯定感を下げてしまいます(漢字書き取りの訂正などに、強い抵抗感を示すお子さんもいるでしょう)。

できるだけ肯定語で「やっていいこと」を書きます。

分かりやすいマークやサイン、シンボルを使うことでも意識を向けやすく、気をつけやすくなります。

危険な場所やものの扱いなども、一般的な注意や禁止のマークやピクトグラムなどは受け容れやすいようです。(関連Blog「おうち標識」)

手順を示す

子どもには、順番どおりにコツコツとやっていくのが得意な子と、全体像を把握してから細部に入っていく子があるようです。

どちらのタイプも、身支度、学習などあらゆる場面で、予め手順を伝えておくことで、分かりやすくなり、不安感を減らして取り組みやすくすることができます。

手順には番号を振り、箇条書きで短い文を添えます。

イラストや図などがあると更に分かりやすくなります(マルボー人間など簡単なものでも大丈夫です)。

また、「もし失敗したらどうすればいいか」をカードなどで予め伝えておくことで、失敗への不安感を減らし、課題に挑戦しやすくなります。負けず嫌いでゲームなどに参加したがらないお子さんも「負けたときどうしたらいいか」を予め伝えておくことで、参加のハードルを下げてあげられます。

予測のつかないことが苦手な子には、予定変更の可能性と「その場合どうしたらいいか」の対処法(「行事が雨で中止になった場合は◯◯する」など)を予め伝えておくことで、パニックやかんしゃくを予防することができます。

絵カード・写真

自閉症のお子さんの意思疎通のためによく使われる「絵カード」も、応用すれば、障害の程度や診断のあるなしに関わらず、幅広い場面で活用できます。

「絵カード」は文字通り、絵や写真、イラストなどに短い文が添えられたシンプルなもので、市販されてもいますが、誰にでも簡単に作ることができます。

写真に手書きの文字を直接入れたり、写真加工アプリなどで簡単に作ることもできます。

絵カード作成のポイントは、不要な情報をできるだけ入れないようにすることです。不要な背景を白にしたり、後から加工して消したりすると、対象物に注意を向けやすくなります。

また、この方法で生活関係だけでなく、「割り算の筆算の手順」や「友だちへの謝り方」「買い物の仕方」など、学習やSSTにも活かすことができます。

気持ちの切り替え

興味のあることだけに集中しすぎる、または、興味のないことには集中できないために、気持ちの切り替えの苦手な子や、時間感覚の弱い子にはタイマーを使ってみると、伝わりやすくなります。

夢中になっていることを強制的にやめさせたり、ゲームなどを途中で取り上げたりすると、パニックやかんしゃくにつながりやすく、また、遠くから何度も大声で呼びかける…などもこちらの徒労に終わりがちです。

何かに集中している、あるいはぼーっとしている時には、近くに寄ってとんとんと軽く肩を叩いたり、視界に入って気づかせたり、「見て」と声かけして、注意を向けてから、「あと何分で終われそう?」「宿題は何時からやる予定?」など、子どもの都合を聞くといいでしょう。

そして、夢中になっていることをやめて、宿題などの課題に取りかかれた時は「やめられたね」「間に合ったね、助かるよ」など、声かけします。

また、毎日の生活のリズムが決まっていると、安心するお子さんが多いようです。

起床や就寝時間だけでなく、家電のタイマー機能などを使って、生活の中の様々なタイミングでお知らせ音などが鳴ると、気持ちの切り替えの目安になります。

逆に、なるはずだったアラームやチャイムが鳴らないと、受け入れられずにパニックやかんしゃくを起こす場合もあります。できるだけ電池などをチェックして、そのようなことを避けつつ、「機械が壊れる」などの可能性があることを、落ち着いている時に伝えておくといいでしょう。

その他の生活の工夫/子育てハック

小さな子のいる家庭では、洗面所に踏み台を置いたり、コンセント口にはカバーを付けたりしていることも多いかと思います。

それと同じ目線で、家や学校でちょっとした工夫をすることで、衝動性・不注意性が高く、うっかりミスやよくものをなくしたり、忘れ物が多かったり、少々不器用な子も、安全に使いやすく、落ち着いて課題に取り組め、注意・叱責を減らすことができます。

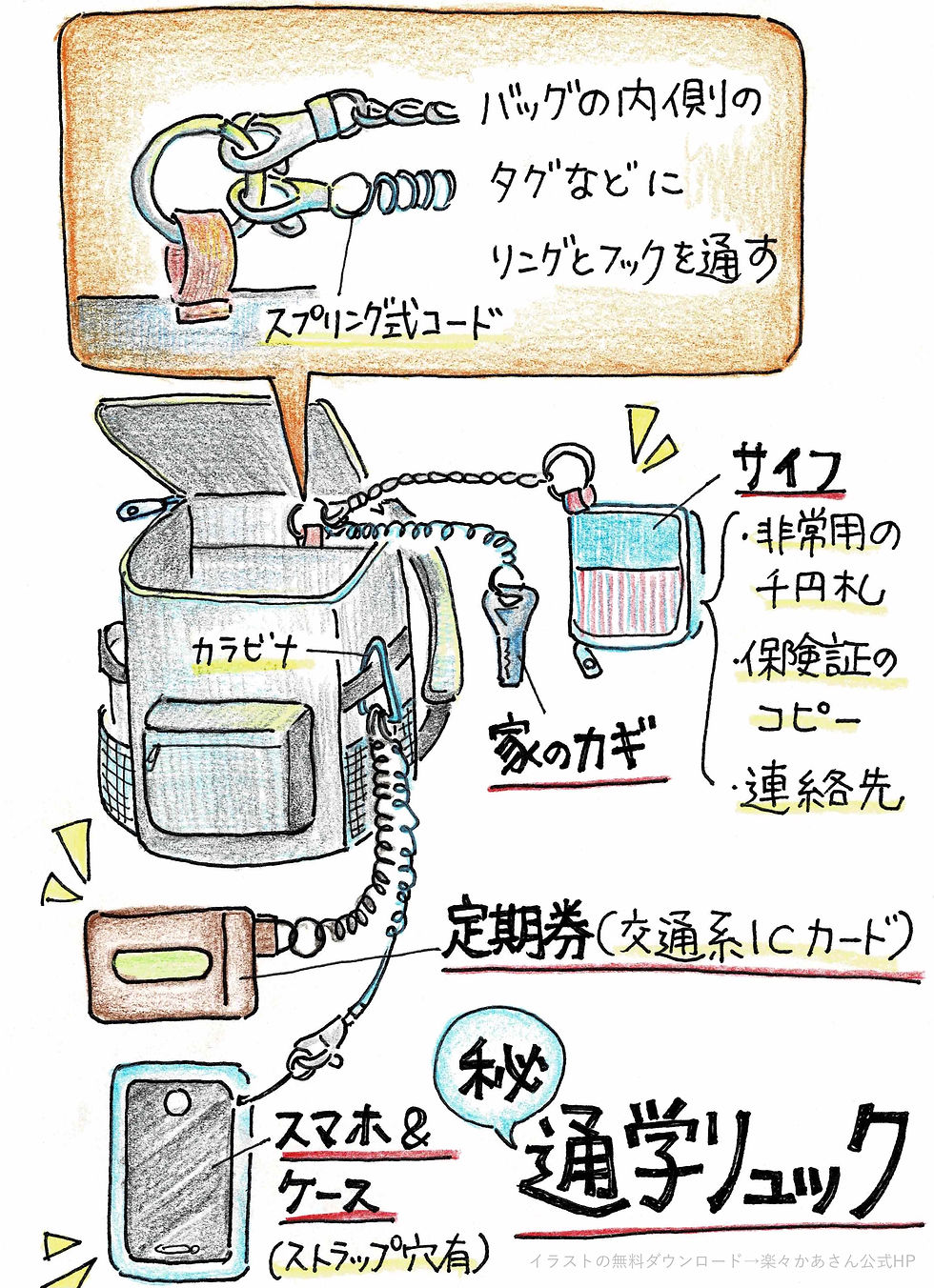

例えば、文具や家のカギ、財布やスマホなどにはひも(またはスプリングコードなど)を付けて、入れ物やフクロに付けておくだけで、「ない!ない!」を減らせることができます(関連blog「ひもつき文具」)。

これは親も探し物の負担が減り、とても助かる工夫です。

また、家電の使い方などの手順カードやマニュアルを、使う場所の近くによく使うものと一緒にまとめて置いておくと、自分で「できた!」が増え、料理など、いろんな体験に挑戦しやすくなります(関連blog「電子レンジの使い方 電気ケトルの使い方」)。

繰り返しうまくできないことがある場合は、態度ややる気を責めずに、”何か子どもの苦手なモノや動きがあるのではないか”と「行動」に目を向け、こちら側でできる工夫をしていきます。

例えば、不器用さなどからうまくできない場合には、苦手な動きを補助するツールを使ったり、感覚過敏などから気になるものがある場合には、原因となる情報を減らす・緩和する配慮(例:イヤーマフ、ついたてなど)をしたりすることで、ハードルが下がっていきます。

子どもの苦手な行動に目を向けることで、こちら側でできるサポート方法を具体的に考えていくことができるようになっていきます。

関連blogタグ:#生活の工夫/子育てハック