【凸凹中学受験】三者三様!それぞれの子に合わせた問題集選びと進め方

- 楽々かあさん(大場美鈴)🇯🇵

- 2025年7月27日

- 読了時間: 12分

更新日:2025年12月27日

うちの中学受験のことを、朝日新聞EduAで公開の<全3回>インタビュー記事でお話ししました。

【発達障害のある子の中学受験】3人の子が塾に通わず合格 「楽々かあさん」の学校選びと勉強法(上)2025.7.23公開 <Web一般公開記事>

【発達障害のある子の中学受験】学校に障害について伝えるべき? 「楽々かあさん」の学校選びと勉強法(中)7.24公開 <Web有料会員記事>

【発達障害のある子の中学受験】親子の密な時間が思春期に生きた 「楽々かあさん」の学校選びと勉強法(下)7.25公開 <Web有料会員記事>

この中の<中>の記事冒頭(一般公開部分)でも少し触れた、自宅学習での問題集への取り組みについて「そういえば、まだブログでちゃんと書いてなかった」と思ったので、この記事で、うちの3人の子ども達の問題集について、「算数」を例に具体的に紹介しますね。 とはいえ、一番下の長女の受験からも既に3年以上経過しているので、それぞれの子に合わせた選び方や進め方という視点からお伝えしたいと思います。

■【凸凹中学受験】三者三様!それぞれの子に合わせた問題集選びと進め方

インタビューでも触れましたが、うちの中学受験用のワーク・問題集選びも、その進め方も、長男・次男・長女のそれぞれ三者三様だったので、上の子の問題集はあんまり使い回しできませんでした😅

以前のブログ「発達障害のある子のおうち中学受験、たった1つのコツ」でもお伝えした通り、私は発達障害・グレーゾーンの子の勉強法は、とにかく「その子の学び方に合わせる」ことが最善・最短だと思っているからです(そしてこれを自宅学習で本気でやると、ものすごく親の労力を消耗するのです……)

ご参考までに、うちの子の学習タイプをお伝えすると(兼・目次)……

長男:ASDの診断と、ADHD・LD(書字)の傾向あり。

好奇心旺盛で興味のあることにはとことん集中できる。凸凹差が大きいが、言語理解・視覚情報・視空間認知に特に強い。何より、「絶対行きたい志望校がある」「地元の中学には絶対行きたくない」という、ポジティブ/ネガティブな強いモチベーションがあり、負けず嫌いで人一倍やる気あり。

得意科目は、社会と算数(当時)。国語も苦手だけど嫌いじゃない。

次男:ASDグレーゾーンで、聴覚過敏とIBS(過敏性腸症候群)あり。

優しく真面目で、地道なコツコツタイプでLD傾向もほぼないので、小学校の勉強はできるほう。ただし、IBSで体調を崩しがち・学校を休みがちなので、受験勉強で負担をかけないことが最優先。論理的で、漫画博士なので雑学知識が豊富。小5の不登校時間で、母と理科実験や電子工作などをしていた。

得意科目は、理科と算数。理系研究者のパパに憧れ(当時)。

長女:LDグレーゾーン(読字)。

しっかり者でテキパキしていて、コミュ力高めで要領がいい。小学校低学年ごろは「読み」に遅れがあったものの、高学年では音読などには支障ない程度に。ただし、文章の正確な読解は苦手なので、学習の下地となる知識が少なく、問題文の意図の読み間違い多し。また、短期の記憶力が強く、暗記に頼りがち。お絵描きが好きで、映像的な理解や「繰り返し書く」などの動きで覚える学習が得意。

得意科目は、図工!

……と、本当に三人の個性がバラバラなんです。同じように育ててるつもりなんですけどね😅

では、それぞれの子に合わせて、問題集やワークはどう選んだのか、どう進めたのか、「算数」を例に順に解説しますね。

●【長男の場合】頂上から獣道を通って、独自ルートで下山

人一倍やる気のあった長男には、まず最初に、志望校A中学の直近の過去問を解かせてみました。もう、いきなりゴールを見せたわけです。 正直、もし、過去問を見て心折れてたら、小5の秋からの自宅学習での中学受験なんて、到底無理だと思っていたので、長男の本気度を確かめたい気持ちもあったのです。

そうすると、当時の長男は、小学校では支援級で苦手なところを学年を遡ってプリント学習で地道に取り組んでいたような感じだったので、当然、私立中学入試の過去問なんて、ほとんど解けません。どの教科も、10〜20点程度だったと思います。

でも、彼は過去問を「難しいけど、面白い」と言い、問題を解いている時も、諦めなかったんです。

なんとか、最後まで自分なりに考え抜いて、とにかく解こう、何か書こう、としていた姿を見て、私は「これなら、いける」と確信しました。

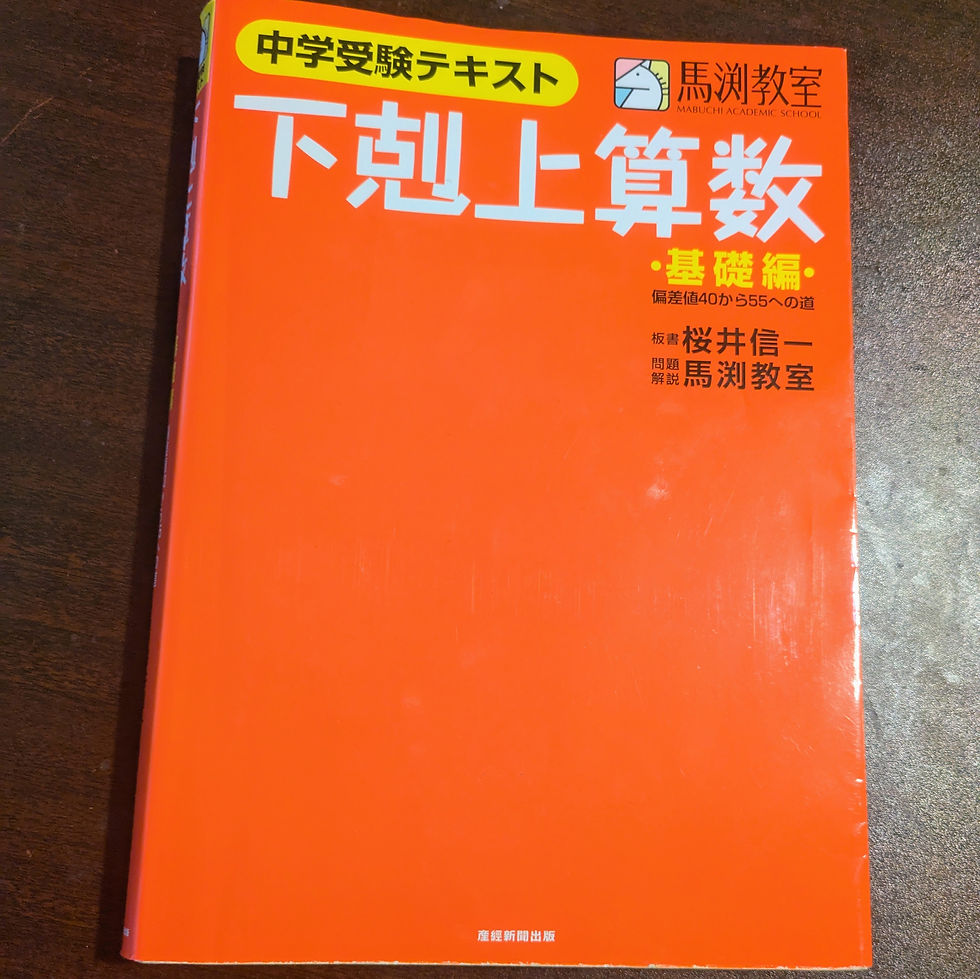

そこで、長男の算数の問題集は、「下剋上算数 基礎編――偏差値40から55への道」の一冊だけを、全ページコピーして専用ノートを作ってやり込みました(これ以外も、書き込みスペースの少ない問題集は、全部専用ノート作りました)。戦国時代が大好きな長男には「下剋上」の響きも良かったと思います。

この問題集は、一行問題を中心に1000問。1日10分で10問、100日で終わるようにつくられています(……本来は!)。

出題順がよく考えられていて、1日分の問題が基礎から応用・発展まであるので、まるで、毎日乱取り稽古しているような感じでした。 →Amazonで見る 基礎編は中学受験塾に通って難関校を目指すお子さんには簡単に思えるかもしれませんが、長男のような子には、いきなり富士山の頂上に連れて行かれたようなもので……。最初の頃は、発展的な問題を一問解くだけでも受験勉強用の一時間を丸々費やしたこともありました。

でも、長男は小学校の計算ドリルと違って「パズルみたいで面白い!」と言って、努力を努力と思わずに熱心に取り組み続けました。すると、うんうん唸りながら試行錯誤して、迷子になりながら獣道を通って下山するように、解説には載ってない長男オリジナルの解き方なのに「不思議と答えはあってる」みたいなことがよくあって、だんだんコツをつかんで計算スピードも上昇。

これをひたすら続けて、6年生の秋のA中学の模試では算数が満点で、受験生トップでした。こういう子のガッツとポテンシャルって本当にすごいと思います。

(ちなみに、どうしても解けなかった問題は、子どもが学校に行ってる間に、私が解説とにらめっこしながら解き直して、もっと詳細な解説を作り直していたのですが、なんと、今は同書の「攻略本」があるんですね。あの頃欲しかった!)

他の教科も、例えば好きな社会の歴史では、石器時代から順番にやるよりも、「信長の野望」でハマった戦国時代などの興味のあるところから入って、次第に周辺に知識を広げていく学習スタイルのほうが効率が良く、本人の意欲と集中力も続いたので、好奇心が強く合理的な長男にはあっていたようです。

●【次男の場合】効率重視!でるところだけ!

小6からの出遅れ受験勉強スタートな上、聴覚過敏で疲れやすく、IBSで体調不良のあった次男は、とにかく負担を減らして、受験勉強は最小限のエネルギー消費にとどめたかったので、「出るところだけ」しかやらない、効率重視作戦。

算数は、旺文社の「中学入試 でる順過去問」のシリーズを揃え、この問題集からさらに、

1.志望校A中学の過去問を母が徹底分析

2.「A中学で出そうなところ」のページに、優先順位で色分けしたふせん

3.ふせんページから、さらに必要な問題だけ、ノートにピックアップして再構成

と、問題を厳選して取り組みました。

次男は公立小の勉強だけでも基礎がしっかりしていたので、案外スラスラ解けて、わからないところも自分で解説を読んで理解していました(算数はこれだけ終えたら、すぐ過去問演習に)。

国語と社会も同様に効率重視で、A中学で出そうなところや、確実に点を稼げるところしかやらなかったのですが、次男が好きな理科だけは、倉橋修さんの「小学校6年分の理科が面白いほど解ける65のルール」で、優先順位をつけながらも網羅的に取り組みました。

問題解きながら、家で実際に実験したりも。雑学的なお話しネタなどもあって、親が読んでもタメになります。2022年の改訂増補版は実験動画もついてるんですね。倉橋さんのYouTubeチャンネルもおすすめです。 →Amazonで見る【改訂増補版】 普段の小学校だけでも疲れやすい次男は、「無駄なく、合理的に、省エネで」頑張りすぎない工夫で頑張りました。入学後はのびのびした校風で過ごす中でIBSもゆっくり緩和され、現在高3の大学受験では、学校長推薦条件の欠席日数ラインもギリギリクリア。評定平均も高いので、第一志望の大学の推薦入試は倍率高いのですが、一応受けてみるようです。

●【長女の場合】基本の「キ」から、学習の穴を埋めて、終始基礎固め。

長女は「読み」がやや苦手なこともあって、小学校の教科書レベルのことでも、勘違いしたまま理解していたり、スポッと知識が抜けたまま次に進んでいたりと、学習の穴がボコボコ空いていました😅 また、問題文の意図を正確に読み取れず、小学校のテストでも勘違いが多く、テキトーに勘で答えたりも(ただし、一夜漬けの暗記に強く、授業態度もいいので、成績はそこまで悪くはなかったです)。

ちなみに、過去問は、最初に見せたものの「何書いてあるか、わかんない😄」って感じでした💦

なので、長女の場合は、過去問よりも、小学校のテスト直しから始めました。 長女はうちの子達の中では、一番受験勉強を始めた時期が早かったので(それでも小4からですが)、じっくり時間をかけて、小2・小3のテストを引っ張り出し、間違っているところを一つ一つ「なぜ間違ったのか」検証しながら、解き直し。

自分で「間違いノート」を作って、間違った理由や注意点を書き出したりも。

問題文を読む時に、「聞かれていること」に線を引く練習もしました。 例:次の選択肢から、間違っているものを全て選びなさい ……とかね。

ちなみに、テスト直しのために、間違い部分の解答欄をふせんを貼って消す内職作業を当時の私は地道にしていたのですが、今は「宿題スキャナー」というアプリで、テストや問題集に書き込んだ手書き文字を一発消去できます。フル機能を使うには有料サブスク(年間4500円)になりますが、受験生がいるご家庭ならその価値はあると思います。 →App Store版

それから、長女の小学校レベルの学習の穴埋めには、進研ゼミの「チャレンジタッチ」のタブレット学習やYouTubeの動画や学習系アプリなど、体感的・映像的な理解ができる教材を併用しつつ、学校の計算ドリルなども一から解き直し。

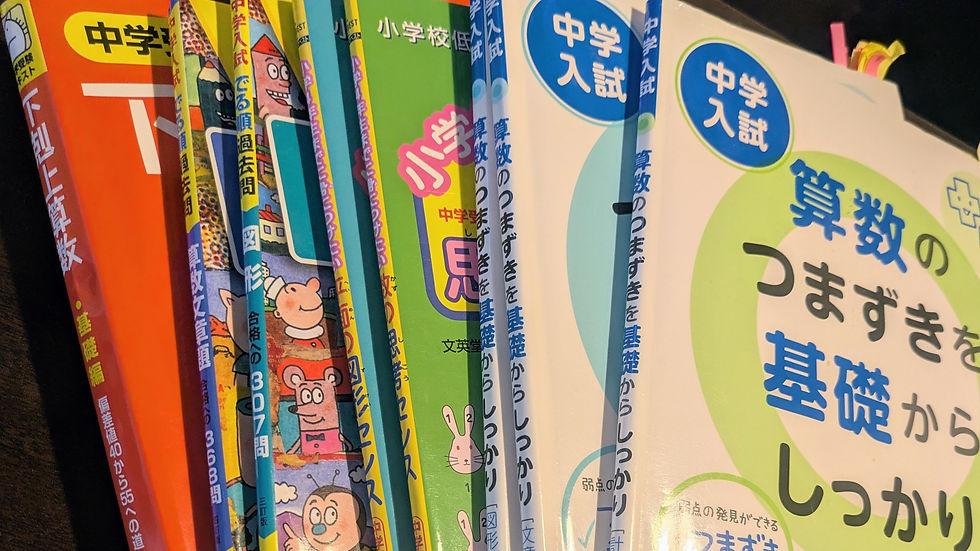

中学受験用のものは、5年生の後半くらいから取り組んだのですが、ワークや問題集も内容が基礎的で、ページ構成もシンプルで読みやすく、分かりやすいものを中心にセレクト。

算数は、まず、文英堂の「小学4年生までに身につけたい」シリーズの「数の思考センス」や「平面の図形センス」から始めました。総ルビ、文字大きめ、図解、書き込みスペース広めの親切設計です。 →Amazonで見る

それから、Gakkenの「中学入試 算数のつまずきを基礎からしっかり」シリーズを、A中学の出題傾向に合わせて優先順位をつけてじっくり取り組みました(難易度的には、「小学4年生までに〜」よりこっちが先のほうがいいかも)。

見開き構成で左ページが解説、右ページが練習問題で、練習問題は計算の過程が穴埋め式になっているので、理解したことを書いて身につける流れがスムーズです。最近、新装版が出たみたいですね。

→Amazonで見る【新装版】計算 全教科、応用・発展系は潔くカットして、最初から最後までずーっと基礎固めでした。

でも、長女はポジティブでメンタルが強くて、できなくても全然めげないので、学力的には三人の中では一番危なかったのですが、最終的にはなんとかなった感じです(あと、面接に強かった!)。

■その子に合わせた問題集選びのコツ

以上、うちで実際に使った算数の問題集を例に、選び方と進め方を解説してみましたが……。

ここに挙げたのは、あくまで「うちの子」に合わせたものなので、お子さんに合わせた問題集を選ぶためには、やはり、「難しすぎず、簡単すぎず」の、ちょうどいいレベルのものを選ぶのが大事だと思います。全く解けなくても心折れますし、簡単すぎても飽きてしまいますからね。

レベルは、志望校に合わせるのではなく、まずは、「今のその子」に合わせるのが大事です(その上で、残り時間と志望校の出題傾向によって、取り組み内容に優先順位をつけてもいいでしょう)。

うちの体感では、子どもが自力でそのまま解いたら6割から8程度はできて、残りは解説読んだり、親子で頑張ればなんとか解けるレベルのものが、ちょうど良かったように思います(長男の場合はややイレギュラーですが、やる気と根性で乗り切りました)。

何より、その子にちょうどいいレベルを見極めるには、実際に本人が解いてみるのが一番なので、無駄も覚悟で、お試しに中古で買って数ページ解かせてみて、手応えが良かったら新しく同じものを買い直す、なんてこともしていました。

それと、その子の発達特性も考慮! 特にLD傾向のある子は、問題集やワークの内容だけでなく、

文字の大きさやフォント

書き込みスペースの取り方

図やイラストの有無や画風

付属動画や音声教材の有無

問題文や解説の言葉遣い

紙質

……などによっても、理解のしやすさや取り組みのハードルが全然違ってきます(ADHD、ASDのお子さんでも、例えば「〇〇しなさい」という命令口調の問題文に抵抗感の強い子もいると思います。志望校の入試問題もそうなら、次第に慣れる必要はありますが……)。

これも、本人の好みや感覚によるので、実際に書店の店頭などで手に取ってみて、子どもの反応を確かめるのも大事です。これを繰り返すうち、親も選び方のポイントがわかってくるので、次第に「ハズレ」が少なくなります。

進め方も、その子のペースに合わせ、場合によっては、躊躇なく前のレベルに戻したり、別の問題集に切り替えたり、大幅にカットしたりも(本番までに時間が足りなくなりそうなら、そのことを含めて「限られた時間で、何を優先するか」本人と相談)。

専用ノート作りなどの地道な内職作業は本当に骨が折れましたが、試行錯誤でその子にピッタリの問題集や参考書に出会うと、まるで、心強い「先生」が一人増えた感じがしましたよ。

お子さんにも、いい出会いがありますように。

■この記事を書いた人の著書

「発達障害&グレーゾーン子育てから生まれた 楽々かあさんの伝わる! 声かけ変換」大場美鈴・著(あさ出版/2020.6)

関連記事:朝日新聞EduA(外部サイト)

【発達障害のある子の中学受験】3人の子が塾に通わず合格 「楽々かあさん」の学校選びと勉強法(上)2025.7.23公開 <Web一般公開記事>

【発達障害のある子の中学受験】学校に障害について伝えるべき? 「楽々かあさん」の学校選びと勉強法(中)7.24公開 <Web有料会員記事>

【発達障害のある子の中学受験】親子の密な時間が思春期に生きた 「楽々かあさん」の学校選びと勉強法(下)7.25公開 <Web有料会員記事>