合理的配慮と学校との連携

- 楽々かあさん(大場美鈴)🇯🇵

- 2022年7月9日

- 読了時間: 10分

更新日:15 分前

このまとめ記事では、発達障害・グレーゾーンの子についての学校への伝え方、合理的配慮の実例、サポートブックの活用法、入試での配慮申請、配慮をお願いするコツまで、保護者・子ども自身と先生が上手に連携して、子どもが安心して学べる環境を作るためのヒントです。その子にあった方法なら、みんなと一緒にできることは沢山あります。

<目次>(クリックでジャンプ)

■学校に発達障害があることを伝えるか?

学校側に「発達障害があることを伝えるか?」は、親として悩む場面でもあるでしょう。伝えることで、その子に合った理解や対応が得られる反面、子どもにとって不利益にならないか、も気になることかと思います。

確かに、「発達障害のある子」として扱われることで、過剰支援やレッテル貼りによって、子どもの不利益になる可能性もないとは言い切れません。

ただ、伝えなければ適切な理解や対応を得られない場合、子どもの体質的にハードルが高いことや、過剰な負担がかかることを「努力不足」や「問題行動」と扱われて、周囲からの注意や叱責、失敗体験などが続く状態は避けたいところです。

私は、「学校側に伝える必要があるか」のひとつの目安は「学校・学級に適応できているか」だと思っています。

毎朝登校しぶりが続く、トラブルが絶えない、授業に参加できない…などで本人や周囲の日常・学校生活に支障が出ている場合や、親が家庭でできる工夫をして、本人もがんばっているけれど、それでもできない、負担が大きいことが続く場合には「努力では乗り越えられない壁」があると考えます。

この場合、環境側からのハードルも下げてあげる必要があります。

「障害」とは、本人側にのみあるものではなく、その子の個性と、今いる環境との「間にある段差」によって生まれるものなのです(= 障害の「社会モデル」の考え方)。

つまり、学校に伝えるか、伝えないかは、その子の個性と環境との相性次第だと言えます。

→伝える場合の実例:【支援ツールのシェア】発達障害グレーゾーンの子のサポートシート文例

→伝えない場合の実例:私立中高一貫校の6年間、長男が「合理的配慮なし」でも、ほぼ大丈夫だった理由

また、学校生活に大きな支障のないグレーゾーンの子や、家庭での工夫や努力で学校にある程度適応できている診断のある子の場合も、困り感や個性の特徴を伝えることで、学校生活の負担や不安感を減らし、本来の力を発揮しやすくなることもあります。

■学校への上手な伝えかた

では、実際に学校にいつ、どんな風に発達障害について、伝えるといいのでしょうか。

その子の個性や気持ち、現在の状況、各家庭の考え方や、進路や将来的な展望、先生や周りの子達との関係などから、総合的に個別に判断する必要があるでしょう。

従って、以下はあくまで目安として、うちの経験をもとにお伝えします。

【診断ありの場合】

診断がある場合には、そのことを学校側にも伝えた方が明確な対応をとりやすいと思います。ただし、子ども本人を含め、必ずしも「全て」を「全員に」オープンにしなくてもいいのです。

例えば、担任の先生と管理職の先生や特別支援コーディネーターなどにだけ伝えたい場合は、「他のお子さんや保護者には伏せて下さい」「本人にはまだ告知していないので、時期が来るまでは話さないで下さい」など、はっきりと伝える範囲を線引きした方がいいでしょう。

(先生が「よかれと思って、クラスの皆の前や本人に独断で話してしまった」などのケースもあるようです。本人への告知はデリケートなことなので、タイミングが大事だと思います)

上手な伝え方がわからない場合には、事前にスクールカウンセラーなどに相談し、意見を聞いてみるのもいいと思います。

学校に「発達障害」を伝える際には、診断書や知能検査の結果などで、医師や検査機関の客観的な意見も伝えると説得力があり、明確な対応につながりやすくなります(ただし、合理的配慮の提供には、法的には必ずしも、診断書や障害者手帳は必須ではありません)。

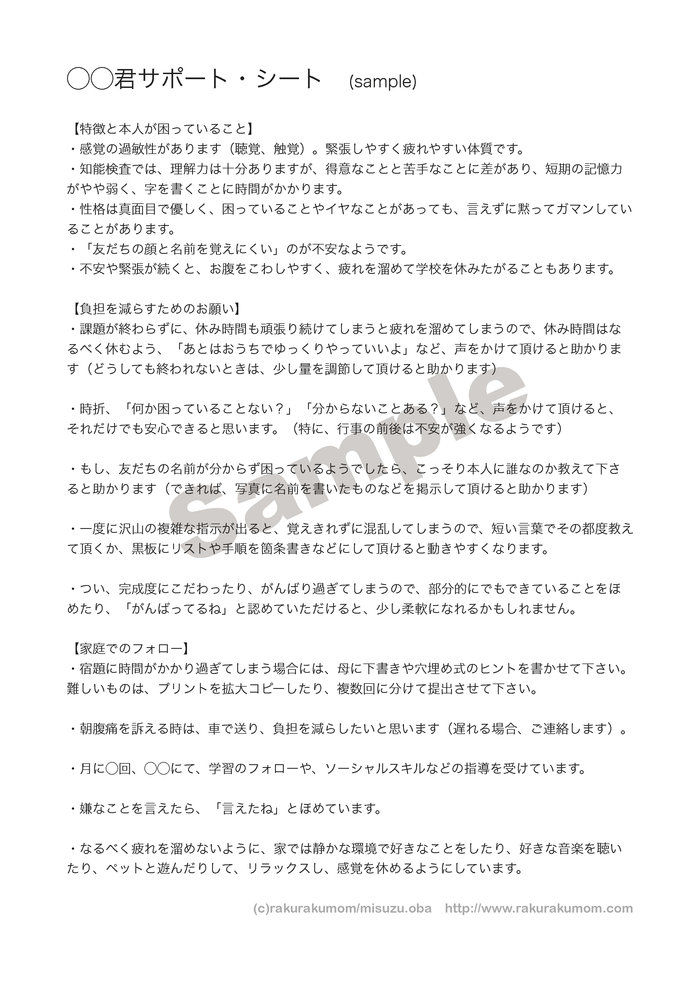

また、「サポートブック」などを作って渡すと、経年でノウハウを引き継いで頂け、新学年の度に一から説明をし直す…といった親の負担を減らし、学校側にチームとして支援をお願いすることで、担任の先生一人に過大な負担を強いるリスクも減らせます。

【未診断・グレーゾーンの場合】

診断がない場合や、ほどほどに適応できているグレーゾーンの子の場合、または、診断はあるけれど「発達障害」という言葉を伝えたくないと親が判断した場合も……

困っていること(困り)

負担や不安に思っていること(気持ち)

感覚の過敏性など、体質的な特徴

家での対応

…などを「具体的に」伝えることで、本人の負担感・不安感を和らげてあげることができます。

「発達障害対応」「特別な支援」などの手厚い対応までは必要なくても「先生だけでも、困っていることを分かってくれている」というのは、子どもにとっても心強いでしょう。

<うちの実例>

園の先生に口頭で…

「工作は好きなんですが、のりと絵の具を触るのが苦手で、今日のフィンガーペインティングが心配なようです」

小学校の担任の先生に連絡帳で…

「いつもありがとうございます。漢字のふりがなや小さなcm、mmなどの単位を書くのが苦手で、答が分かっていても書けずに苦戦しているようです。家では宿題に取り組めない時には、青鉛筆でマス目や単位の下書きをしています。学校でも困っているようでしたら、サポート頂けると助かります」

…など。

■入試・大学での合理的配慮

2024.4月より「改正障害者差別解消法」が施行され、障害のある子・方は「合理的配慮」を、公的機関や国公立の学校だけでなく、私立学校や民間企業などに対しても(過度の負担にならない範囲で)法的義務として求めることができるようになりました。

ただし、学校側の対応状況も一律ではなく、合理的配慮を求める際に、根気づよく説明・交渉しなくてはならないケースもあるでしょう。また、入試等ではそれまでの配慮実績も大事になります。

【LDがある子への入試での合理的配慮】

例えば、LDがあって読み書きが困難な子が入試を受ける際の合理的配慮例には…

タブレットやパソコンなどによる回答入力、監督者や介助者による口述筆記

別室受験や試験時間の延長

問題用紙の拡大や、漢字のルビ振り

問題文の機械音声や録音、監督者や介助者などによる読み上げ

…などがあります。

(参考:文部科学省 資料2 高等学校の入学試験における発達障害のある生徒への配慮の事例 ※H20年調査による)

【入試での配慮申請の注意点】

高校・大学入試等で合理的配慮を受けたい場合には、在籍校での授業などの際にタブレットやパソコンを使ったり、定期テストなどで試験時間延長や拡大文字での問題用紙の配布などをお願いして、合理的配慮の実績を作っておく必要があるでしょう。

そして、志望校・在籍校と医療機関等に早めに確認・相談・申請するのが望ましいです。

<高校入試>

公立高校入試では、自治体によって異なりますが、在籍中学校を通して申請し、中学と受験校との間で事前協議を行う場合が多いようです。

→参考<都立高校の例>:東京都教育委員会 障害のある受検者への特別な措置

<大学入学共通テスト>

高3の8月〜9月に申請書類を提出し、事前審査を経て、合理的配慮の可否や受けられる配慮が通知されます。申請には所定様式の「申請書」「診断書」「状況報告書」が必要です(令和5年度現在)。

<大学入試>

各校で実施・対応状況が異なりますが、事前に「受験時の合理的配慮申請書」「診断書」等の提出が必要な場合が多く、障害学生支援室・学生相談室や入試課などが窓口になります。オープンキャンパス等で事前に個別相談などを実施している場合もあります。

入試での合理的配慮を申請する際には、専門の医師の診断書や、在籍校の「個別の教育支援計画」や意見書など、今までの支援実績が必要になる場合が多いようです。

【大学入学後の合理的配慮】

大学入学後からは、学生本人からの申請が基本となります。各大学では学生相談室等の設置が進んでおり、支援体制も整ってきている印象なので、障害や診断の有無に関わらず、学業上の困難さや大学生活等で支障がある場合には、まずは相談室等で気軽に相談してみるといいでしょう。

例えば、大学で受けられる合理的配の例は…

講義のノートテイクや課題提出での、PC・写真等の使用や代読・代筆

講義の座席の指定やオンライン参加、試験方法や出欠への考慮等

ノイズキャンセリングイヤホン等の自助具の使用

…など、各学生の希望や困り感を考慮しつつ、実施可能な範囲での支援方法を検討して頂けると思います。配慮を希望する場合には、学生相談室や事務、保健室等で「配慮申請書」「配慮願」などをもらって記入し、診断書等と一緒に提出することが多いようです。

また、支援体制の整った大学では、本人を中心に、関係する教職員や校医・カウンセラーなどの専門家を交えたチームでの支援体制を構築し、個別にケース会議などが開かれ、授業や課題、学生生活に関する配慮相談やヒアリング、継続的なモニタリング、定期的な配慮の見直しなど、手厚いサポートが得られることもあります。

→関連記事:大学入学後の合理的配慮は話が早い

■合理的「小さな」配慮の実例

また、「合理的配慮」には、担任の先生の判断で可能な、ほんの少しの工夫も含まれます。

例えば……

<うちの配慮例>

触覚過敏で、掃除の時に水を触るのを嫌がるので、ゴム手袋を使わせてもらった

長時間落ち着いてイスに座るのが難しいため、自宅からムービングクッションを持ち込ませてもらった

漢字が出てこないので、「かな・漢字カード」「学年別漢字表」を持ち込み、参照しながら書かせてもらった

聴覚過敏のある次男がイヤーマフを持ち込ませてもらった

…など。

■支援グッズを持ち込む際のコツ

このような、「小さな」配慮をスムーズにお願いするコツは……

自分たちで用意し、家で使い慣れておくこと

「こういった特徴があるが、こうすればできる」と説明すること

学校側の都合やクラスの子達の気持ちなどに、こちら側も配慮や理解をする姿勢を示すこと

できるだけ柔軟な先生が担任のときに実績を作り、翌年以降も継続してもらうこと

うまく伝えられない場合は、スクールカウンセラーや管理職の先生などに仲介してもらうこと

日頃から先生に感謝の気持ちや、子どものいい情報も伝え、丁寧にお願いすること

…などだと、うちの経験上、思います。

こういった「小さな」配慮でも、本人の集団生活での負担感が和らぐので、集団行動や一斉授業でも、参加できる・取り組めるようになる可能性があります。

みんなと一緒にやるために、必ずしも、みんなと同じ方法でなくてもいいのですから……。

学校と上手に連携し、親と先生がお互いに協力しあうことで、その子に合った対応が得られ、集団生活の負担を減らして適応しやすくなります。また、学校生活や受験の際に「合理的配慮」をお願いすることで、発達の凸凹による苦手さを補って、その子の可能性を広げてあげることができます。

【関連リンク・無料ダウンロード】

楽々式サポートブック:「楽々式サポートブック」「先生のサポートブック」「サポートシート文例」などの →サポートブックに関する支援ツールの無料DLページ

支援ツールのシェア4:理解と啓発のお手紙、自己理解と配慮相談に役立つシートなどの →理解と配慮の支援ツールの無料DLページ

関連ブログカテゴリー:<合理的配慮> <発達障害と受験・勉強法>

発達ナビ関連コラム:「発達障害と受験・勉強法」発達ナビ執筆コラム一覧(まとめ)